Les femmes dépensent 10 euros par mois pour leurs protections menstruelles. Une somme contrainte, qui pèse lourd pour certaines. C’est ce que l’on appelle la « précarité menstruelle ». Emmanuel Macron a promis pour 2021 « une réponse concrète » à ce problème. Mais des paroles aux actes, la route semble encore longue.

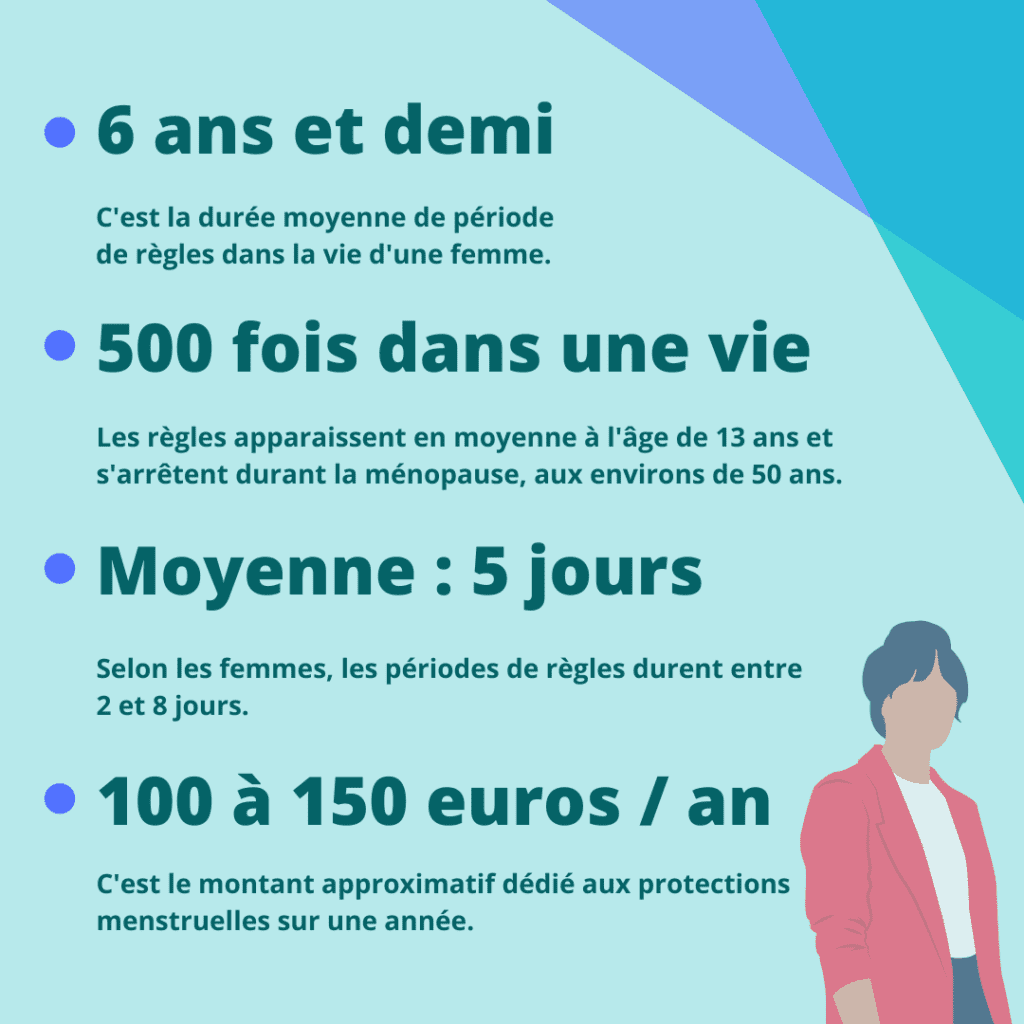

Les périodes de règles représentent au total 6 ans et demi dans la vie d’une femme. En moyenne, les règles apparaissent à l’âge de 13 ans, et s’arrêtent à la ménopause, aux alentours de 50 ans. Selon le collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), elles durent entre deux et huit jours. Et dans une journée, les protections doivent être changées toutes les trois à six heures, selon les flux. Beaucoup de calculs, donc… Mais en France, aucune étude n’établit clairement le budget alloué aux protections hygiéniques dans la vie d’une femme. Il est estimé à environ 3 800 euros, selon l’entreprise Joone.

Chaque mois, les femmes dépensent donc environ 10 euros pour leurs menstruations. L’équivalent de 6 paquets de pâtes. Ce prix peut paraître dérisoire. Mais pour les femmes en situation de précarité, il s’agit d’une dépense nécessaire, essentielle et indispensable, qui pèse lourd dans le budget.

Les premières touchées : les femmes sans-domicile-fixe

« Il y a tout un tas de facteurs qui font qu’avoir ses règles dans la rue est un enfer. » Explique Alicia, co-fondatrice de l’association Les Piafs de la Rue. « Le rapport à la féminité est très compliqué. Elles se cachent. C’est un environnement dangereux pour elles ». La précarité menstruelle ne se limite pas au manque de protections hygiéniques. Dans la rue, les femmes ont peu d’accès aux sanitaires propres. La nuit, les toilettes publiques sont fermées. Elles doivent se cacher dans des ruelles pour changer leurs protections. Selon une étude Ifop datant de 2019 : une femme sur dix renonce à changer de protection périodique aussi souvent que nécessaire par manque d’argent. « On leur a demandé si elles étaient intéressées par des protections lavables. Mais toutes ont répondu que c’était impossible » poursuit Alicia. Les points d’eau sont rares et difficiles d’accès. Pour les cups, qui doivent être lavées toutes les 6 heures, la logistique est bien trop compliquée. Les mains doivent être propres. Les cups doivent régulièrement être stérilisées avec de l’eau chaude. Impossible, pour ces femmes.

Mais à Toulouse, les associations tentent d’être présentes au quotidien. « On a énormément de dons de protections, parce que beaucoup de gens en parlent depuis 1 an. Mais il existe tellement d’associations dans la ville (Croix-Rouge, Secours populaire, la maraude des anges, le Camion Douche) que rares sont les femmes sans-abris qui nous demandent des protections hygiéniques » avance Alicia.

L’association May, par exemple, collecte des dons financiers et des protections, redistribuées sur tout le territoire. « On croit que le problème n’existe qu’à l’étranger, on ne se rend pas compte qu’il est très présent en France. » explique Héloïse Rostan, co-fondatrice de l’association. « Le mouvement national « pour eux/pour elles » a beaucoup marché à Toulouse durant le premier confinement. À cette occasion, on a distribué énormément de kits d’hygiène ».

La précarité menstruelle estudiantine s’accroît

Lundi 8 février, la Fédération des Associations Générales Étudiantes (FAGE) a publié une étude sur la précarité menstruelle des étudiantes. « Les résultats qui sont sortis sont une illustration parfaite de ce qu’il se passe : 1 étudiant sur 3 préfère manger que d’avoir une boite de tampax », explique France Boyer-Vidal, Secrétaire générale en charge de l’innovation sociale au sein de l’Association Générale des Étudiants de Midi-Pyrénées (AGEMP). Sur les 6 500 personnes interrogées, 7 % des étudiantes de 18 à 25 ans se disent en précarité menstruelle. Héloïse Rostan insiste, la situation s’aggrave de plus en plus : « On s’est rendu compte qu’il y a un besoin énorme. La précarité étudiante était déjà importante, mais elle a explosé avec la crise sanitaire. On a bien plus de demande que ce que l’on imaginait ».

https://twitter.com/La_FAGE/status/1358715839327920129

À Toulouse, Nassim Meddad, vice-président de l’UT3, s’est saisi du problème. « On distribue des denrées alimentaires et des protections hygiéniques dans les universités Paul Sabatier et Capitole depuis 9 semaines ». Pour lui, l’un ne va pas sans l’autre. « Si les étudiantes n’arrivent pas à se nourrir, comment peuvent-elles s’acheter des protections hygiéniques ? ». La demande de protections périodiques concerne un panier sur deux. « On travaille avec la banque alimentaire pour les denrées et les produits d’hygiène. On réalise des collectes dans les centres commerciaux. Puis on collabore avec l’association May qui nous fournit en protections hygiéniques » ajoute France Boyer-Vidal.

Actuellement, Nassim Meddad travaille sur un projet de distribution de protections menstruelles saines, durables et responsables, comprenant serviettes et culottes lavables, pour un budget de 40 000 euros issus des fonds CVEC. Cette initiative vise à aider environ 2 500 étudiantes issues de toutes les universités. « Le 20 février, on va organiser une première distribution de 250 protections périodiques réutilisables à l’université Paul Sabatier. Si elle se passe bien, d’autres distributions s’organiseront, globalement toutes les semaines, en même temps que les denrées alimentaires. » explique France Boyer-Vidal.

Pour Héloïse Rostan, il est essentiel de se tourner vers les protections durables pour favoriser l’autonomie. « Quand on a un paquet de protections jetables, on est obligé de revenir sur les lieux de dons tous les mois. Avec deux ou trois culottes menstruelles, c’est pas l’idéal, mais on est beaucoup plus indépendante. »

Sandra et Myriam sont étudiantes à l’Institut d’Études Judiciaires et bénévoles au sein de Corpo Arsenal. Elles mettent actuellement en place un réseau de distribution de protections hygiéniques gratuites pour les étudiantes de l’Université Toulouse 1. « Par manque de moyens, les étudiantes ont tendance à s’orienter vers des protections nocives pour leur santé. » explique Myriam. Comme l’AGEMP, leur objectif de lutter contre, en se tournant vers des protections plus durables. Pour l’instant, le projet en est à la première phase ; les deux étudiantes tentent d’identifier les besoins, pour y répondre au mieux.

Seule la mutuelle des étudiants (LDME) a décidé de rembourser les protections périodiques à hauteur de 20 à 25 euros par an. L’organisme distribue des tickets d’achat à leurs adhérentes. Elles les présentent lors de l’acquisition de tampons, de cups et de serviettes. Les adhérents aussi, en sont bénéficiaires et peuvent partager les coupons avec leurs amies.

Un budget global de mieux en mieux pris en compte

Le coût des protections menstruelles n’est pas le seul qui doit entrer dans les calculs.

Il faudrait premièrement y ajouter les visites annuelles, principalement de contrôles, chez le gynécologue ou les docteurs en maïeutique. Alors que le prix de la consultation est fixé à 30 euros par la Sécurité Sociale. Selon une enquête du Monde, près de 45 % des gynécologues exerçant dans les grandes villes de France font payer le double, soit 60 euros. Dans les communes, il s’élève à 47 euros.

Environ 10 % des femmes sont atteintes de dysménorrhée, littéralement « menstruations difficiles ». Elles nécessitent la prise de médicaments, principalement des antidouleurs ou des antispasmodiques, parfois mal remboursés par les organismes dédiés. Le Spasfon par exemple, n’est remboursé qu’à hauteur de 15 %. Il existe aussi des appareils conçus spécialement pour soulager les douleurs. C’est le cas de Livia, qui utilise le principe de l’électrostimulation. Le kit complet coûte 160 euros.

Dans les calculs également ; le prix des linges de maison ou encore des sous-vêtements, souvent abîmés en période de règle. À ce niveau la, les pratiques varient beaucoup trop pour estimer de manière fiable les coûts.

De plus, les calculs sont basés sur l’achat de serviettes et tampons classiques. Mais depuis plusieurs années, des alternatives se développent. Il existe par exemple les cups, estimées à 15 euros pièces. Les serviettes lavables, coûtent environ 10 euros. Les culottes menstruelles, sont encore plus chères, à hauteur de 30 euros, voire 45 euros, pour un produit de qualité.

Par ailleurs, ces protections sont produites de manière à ce qu’elles soient durables. La durée de vie d’une culotte menstruelle est estimée à 5 ans en moyenne. Elle peut être portée entre 8 et 12 heures par jour selon les modèles. Si nous estimons qu’il en faut deux, une pour la journée, une pour la nuit, pendant 5 jours : cela en fait 10 par mois. Avec les lavages, comptons 6 culottes. 180 euros, donc, pour 5 ans. Un prix bien plus faible que celui des protections classiques.

Mais le pas peine à être fait. Car il faut les débourser ces 30 euros. « Ces protections sont plus chères. Tout de suite, elles ne peuvent pas se le permettre. Donc même si la protection sera rentable rapidement, la réflexion n’est même pas là. » explique Héloïse Rostan.

Un retard français dans la prise de mesures

La dernière mesure prise quant à la baisse du prix des protections hygiéniques date de 2016. Elle concernait la réduction de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) à 5,5 %. À l’époque, la taxe était de 20 %, soit identique à celle des produits de luxe.

Le 20 mars 2019, Bastien Lachaud, député de La France Insoumise a déposé une proposition de loi « visant à assurer la gratuité des protections menstruelles et à garantir leur sécurité sanitaire ». Il évoque d’abord les tabous, puis la précarité menstruelle avant de questionner l’Assemblée : « Faut‑il attendre que les femmes se remettent à utiliser des morceaux de vêtements, comme ce fut le cas dans certaines sociétés paysannes, pour se décider à agir ? ». Le député demande également à réfléchir à la législation concernant la toxicité des protections menstruelles. La loi propose clairement une prise en charge par la sécurité sociale et un contrôle sanitaire stricte de ces protections. Aucune suite n’a, pour le moment, été donnée à cette proposition.

Dans une tribune publiée le 28 mai 2019, « les femmes du gouvernement engagées » déclaraient : « Le gouvernement veut permettre à toutes les femmes d’avoir accès à des protections hygiéniques alors qu’1,7 million de Françaises en manquent aujourd’hui ». Dès le mois de septembre 2020, la mise à disposition de protections hygiéniques gratuites devait être expérimentée auprès d’élèves du second degré et d’étudiantes, de prisonnières et de femmes en situation de précarité. « Il n’est pas acceptable que des femmes en situation de précarité arbitrent entre un paquet de pâtes et des protections, il n’est pas acceptable que des jeunes filles fassent mine d’avoir oublié des serviettes chez elle pour s’en procurer ailleurs. » ont déclaré les signataires.

En septembre, effectivement, des distributions se sont organisées dans les campus de plusieurs villes. Mais les initiatives sont isolées, aucune action du gouvernement n’a été faite. « Pour l’instant, ce sont les étudiants qui s’aident entre eux. Je ne vois pas où sont les fonds apportés par le ministère sur ces questions-là. » souligne Nassim Meddad. « Je ne le déplore pas. Même si la précarité c’est « prendre ce qu’il y a », je pense qu’il faut être dans une démarche plus saine pour nos étudiantes » ajoute-t-il. 1 million d’euros devait être dédié à cette initiative.

Le 24 novembre 2020, l’Écosse devenait le premier pays à rendre les protections hygiéniques gratuites. Une semaine plus tard, Emmanuel Macron a déclaré au média Brut que le gouvernement voulait « avancer » sur ces questions. Il promet alors une réponse concrète dans le courant du premier semestre de l’année 2021. Le rendez-vous est pris.