D’après l’étude d’Ipsos, en 2020, 8 femmes françaises sur 10 disent avoir été victimes d’harcèlement sexuel dans l’espace public. À Toulouse, plusieurs initiatives officielles ou citoyennes ont été mises en place dans la lutte contre le harcèlement, comme par exemple l’arrêt à la demande dans les bus du réseau Tisséo.

Si les actions de sensibilisation et les dispositifs de sécurité se multiplient, le harcèlement sexiste dans les transports demeure une réalité omniprésente. En 2023, les violences sexistes et sexuelles dans les transports publics ont augmenté de plus de 15%. Justine, étudiante, témoigne : « Sentir qu’on est regardé et qu’on nous suit, c’est insupportable. J’ai juste envie qu’ils nous foutent la paix ! » Son indignation se fait encore plus vive lorsque l’on évoque la nature intentionnelle de ces comportements : « Le pire, c’est qu’ils le font intentionnellement. Ils ont cru qu’on allait aller dans leur sens ? »

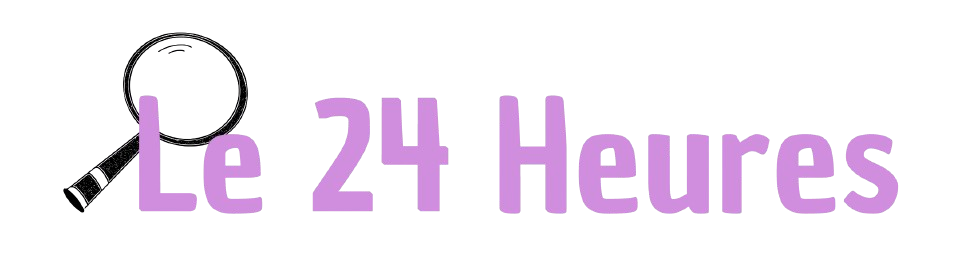

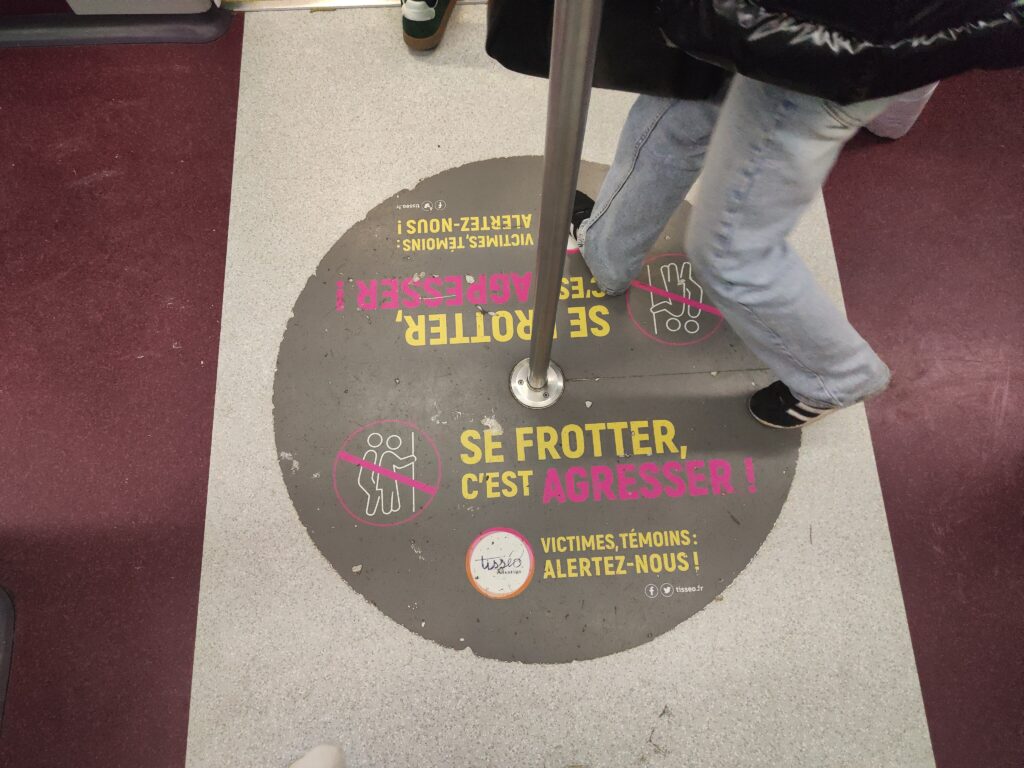

Aujourd’hui, les réseaux de transport en commun, comme Tisséo, déploient de plus en plus de moyens pour sensibiliser le public.

Se former pour mieux agir

La formation des agents, l’engagement des entreprises de transport et la création d’espaces de soutien pour les victimes sont des mesures qui, bien que cruciales, n’éliminent pas la violence des transports du quotidien. Depuis 2017, plusieurs campagnes de sensibilisation, des pictogrammes, et des modules de formation à destination des agents de transport ont été déployés, explique Catherine Labroue, responsable du Développement Durable chez Tisséo EPIC, et référente éthique et lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Un guide pour agir a été crée que vous pouvez retrouver sur le site internet.

L’objectif est clair : lutter contre l’invisibilité du harcèlement sexiste et rendre les transports plus sûrs pour toutes et tous. Le plan d’action porté par Tisséo Voyageur vise à expliquer ce qu’est le harcèlement et comment le reconnaître : “Il est important de comprendre ce qu’est la violence, ses critères et comment on les prend en compte pour pouvoir réagir.”

Parmi les mesures clés, le réseau prévoit la descente à la demande dans les transports en commun après 22 heures : si une personne passagère se sent en insécurité, elle peut désormais descendre d’un transport entre deux stations. Mais ce n’est pas tout, explique Catherine Labroue : « On veut que les agents réagissent immédiatement face à une situation de harcèlement. Nous ne cherchons pas à analyser, mais à agir ». Par exemple, si un passager s’approche d’une passagère ou l’incommode, elle peut alerter le conducteur et de lui demander de l’aide.

Les citoyens mobilisés

Parallèlement, des initiatives émergent du côté des citoyens. Karine Deltour, ancienne membre du bureau d’Osez le féminisme 31, œuvre activement pour sensibiliser et comprendre les violences sexistes qui se manifestent quotidiennement, notamment dans les transports :« L’objectif est de questionner sa propre histoire pour mieux prévenir et sensibiliser », explique-t-elle. D’après la Présidente du cabinet Les équipières, « nous sommes une société de témoins et nous avons des responsabilités ».

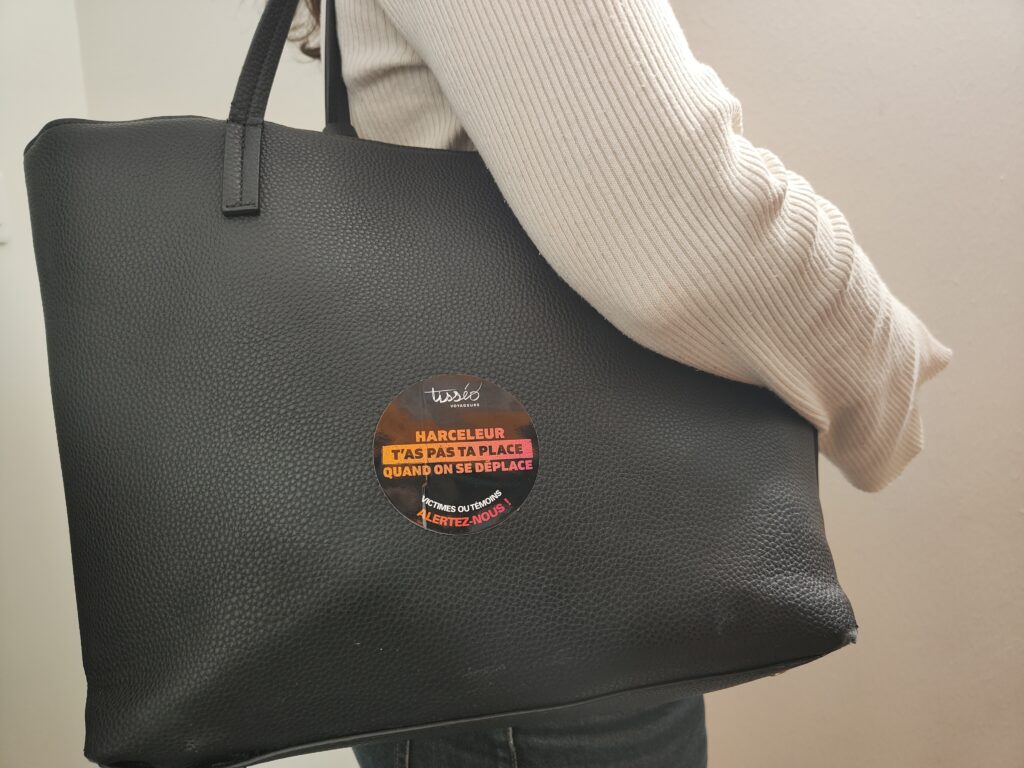

Le collectif Toulou.saines, qui a mis en place des événements exclusivement réservés aux femmes, propose aux invitées des soirées de se retrouver sur un groupe de discussion avant les événements pour anticiper les trajets et garantir des retours en sécurité. Autre initiative : le dispositif « Ici, demandez Angela ». Il permet aux victimes de se réfugier dans des lieux sûrs comme les commerces, hôtels ou restaurants, facilement identifiables par un autocollant. Bien que le nombre de signalements ait augmenté grâce à ces campagnes, la situation demeure préoccupante et montre que beaucoup reste à faire pour éradiquer le harcèlement de rue.

Si les initiatives de prévention, de formation et de sensibilisation sont un pas dans la bonne direction, la prise de conscience collective est la clé pour éradiquer ce fléau. Chaque acteur, qu’il soit politique, économique ou citoyen, doit s’engager pour créer un environnement sûr et inclusif pour toutes et tous.