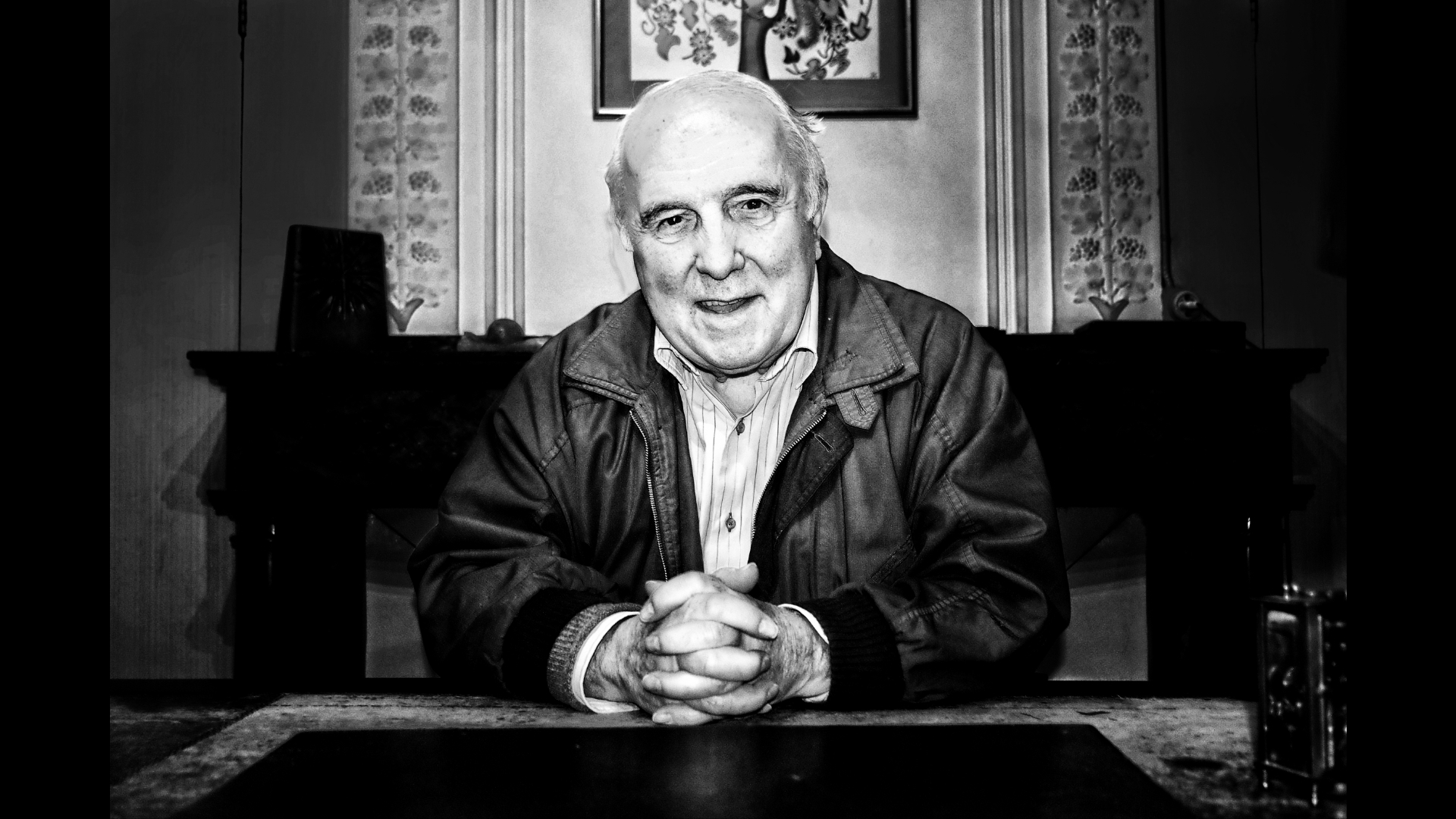

Bernard Négrier est prêtre. Depuis 1981, il occupe la cathédrale Saint-Benoît de Castres. Traumatisme de la guerre d’Algérie, amour impossible, prises de position franches sur l’avortement ou la pédophilie… Portrait et confidences d’un religieux en rupture avec l’Église.

« Elle s’appelait Christine. J’avais 19 ans et il m’a fallu faire un choix : elle ou l’Église. Une femme, une épouse, des enfants ou le célibat et le sacerdoce”. Il s’arrête, regarde par la fenêtre. Dehors, la nuit est tombée. Bercée par la brise, l’immense silhouette d’un tilleul centenaire s’anime dans la cour du presbytère : « En fait, ce n’était pas un choix, c’était une contrainte, murmure-t-il. Le vœu de chasteté, c’est beau si on le choisit. J’aimerais qu’on laisse les prêtres se marier librement. Des pasteurs le sont : être tendres avec leurs épouses au lit ne les empêche en rien d’accomplir dignement leur travail”. Dans sa main droite, une canne soutient le poids des années. À quatre-vingt-trois ans, Bernard Négrier ne se laisse pas aller au conservatisme religieux. Il est prêtre, certes, mais « de gauche ».

Petit-fils d’une grand-mère monarchiste et d’un riche grand-père industriel hanté par les souvenirs de la Grande Guerre, il grandit dans le confort du milieu bourgeois mazamétain. Une enfance heureuse, dont il retient les balades en famille du dimanche après-midi et les concerts de violon donnés par son père, mélomane. Aîné d’une fratrie de sept enfants, c’est en seconde qu’il s’interroge pour la fois sur son rapport au christianisme et son désir de devenir prêtre. Deux ans plus tard, son lycée terminé, il pousse la porte du séminaire, sans se douter qu’un épisode sombre va bouleverser ses plans…

“L’Algérie, mon baptême de vie”

Bernard est là, assis dans un imposant fauteuil, mais son esprit est ailleurs. De douloureux souvenirs l’ont happé de l’autre côté de la mer Méditerranée, soixante-et-un ans dans le passé. En 1959, il est enrôlé à Aflou, dans l’Ouest algérien, pour y réaliser son service militaire. Le pays est en proie aux combats avec la France depuis déjà cinq ans. Lieutenant, Bernard doit mener une section de vingt-huit soldats : les Mandarine Alpha. “Deux fois par semaine, on s’en allait contrôler dans un village voisin que les jeunes n’aient pas rejoint l’armée rebelle”. Il s’interrompt, marque une hésitation, puis confesse plein de remords : “Je faisais du renseignement, ni plus ni moins”.

“L’Algérie m’a montré à quel point la guerre est une énorme saloperie”. Là-bas, deux de ses hommes ont perdu la vie. Leur Jeep a roulé sur une mine. Une fraction de seconde qui changera à jamais la vie de Bernard. “Autour de leur cercueil, les gars m’ont demandé de les faire prier. Je n’étais pas encore prêtre, je n’avais pas le droit de le faire mais, c’était si naturel, si sincère… Pour la première fois, j’ai accepté de me détacher du protocole, d’oublier les convenances au nom de l’amour”. Il sourit : “Beaucoup de mes gars ne savaient ni lire, ni écrire. On ne venait pas du monde. Mais j’ai appris à les écouter, les comprendre”.

Un dérangeant progressisme

À son retour d’Algérie, Bernard reprend les études qu’il avait été contraint d’interrompre. Quatre années de dur labeur, entre Albi et Toulouse, jusqu’à son ordination en 1965. C’est dans le village ouvrier de Brassac, sur les rives de l’Agout, qu’il pose ses bagages. Dès lors, il entreprend de devenir un prêtre proche du peuple… Ce qui implique de le comprendre : “Un curé qui ne sait parler que de religion est un véritable emmerdeur, rugit-il. Et je ne voulais pas en être un. Chaque semaine, je me rendais au kiosque du centre pour acheter le Nouvel Observateur”. Rapidement, la routine du jeune prêtre commence à faire jaser son entourage religieux. “C’était mal vu de lire chaque semaine une telle revue de gauche, j’étais plutôt censé lire La Croix…”. Finalement, pour apaiser la discorde, il s’en remet aux bons services d’un étudiant du village. Des années durant, en toute discrétion, ce dernier lui ramènera de Toulouse l’hebdomadaire source de polémiques.

De cette anecdote, Nicole Passelande ne savait rien. Rien de surprenant pourtant. Fidèle croyante, elle rencontre Bernard à l’église de Brassac. “J’ai longtemps été célibataire, jusqu’à l’âge de 46 ans précisément. Puis j’ai rencontré un homme, fraîchement abandonné par sa femme”. Inconcevable pour elle d’envisager un mariage avec un homme divorcé, ce serait renier les principes de sa religion. Elle se confesse alors à Bernard, qui lui répond : “Quand la loi de l’Église s’oppose à un amour qui ne fait de tort à personne, alors il faut choisir l’amour”. D’un rire discret, presque gêné, elle assure : “À l’époque, aucun autre prêtre ne m’aurait dit ça. Sans lui, je serais très certainement encore célibataire”.

« Je crois que (l’Église) a toujours eu peur du désir et du plaisir… »

C’est donc en parcourant les colonnes du Nouvel Obs que Bernard construit sa vision du monde. Une vision souvent en décalage avec l’enseignement catholique. Soudain, la sonnerie stridente de son fixe retentit. Il se lève péniblement, une main posée sur son dos fragilisé par une sciatique. La conversation est brève. Il la ponctue d’un “Amen” machinal et se rassoit. “L’église a fait des faux pas… Le refus de la contraception par exemple ! C’est bien trop excessif, s’insurge-t-il. Pourquoi ne pas laisser les couples gérer cette affaire-là ? Ça ne regarde qu’eux. En réalité, je crois qu’elle a toujours eu peur du désir et du plaisir…”.

Il poursuit son raisonnement, évoque la place des femmes dans le clergé, qu’il qualifie de minable. Une ouverture d’esprit surprenante, progressiste. Pourtant, un thème le pousse à davantage de réticences : celui de l’avortement. Semblant peser le poids des mots qui s’apprêtent à s’échapper de ses lèvres, il avoue : “Je dirais que ce n’est pas pareil… Un jour, j’ai lu le manifeste des 343 femmes qui, défilant dans Paris, scandaient “Nous nous sommes faites avorter”. C’était un acte de bravoure. Pour autant, j’hésite. J’hésite parce que c’est du vivant. Ce n’est pas qu’une simple petite verrue qui pousse au fond du vagin d’une femme. C’est un être-nouveau”.

“La pédophilie, ça me fait hurler”

Après six années passées à Brassac, Bernard devient aumônier du lycée de Castres. Il le restera vingt ans. Chargé de l’instruction religieuse des élèves, il tisse avec certains d’entre eux des liens puissants, spirituels. Fabrice Boem, commerçant de 56 ans, fut l’un de ces jeunes. Près d’un demi-siècle le sépare de sa première rencontre avec Bernard : “Il nous donnait des cours de catéchisme. Nous n’étions que des gamins, mais il savait nous écouter, nous comprendre. Je ne l’ai jamais perdu de vue, confie-t-il. Depuis la mort de mon père, c’est mon second Papa…”.

Alors face aux témoignages glaçants de victimes ayant été violées ou abusées sexuellement au sein de l’Église, il ne peut contenir sa colère : “La pédophilie, ça me fait hurler. Hurler ! Jamais je n’aurai imaginé que des prêtres s’autorisent à démolir ainsi la vie d’enfants”. Les traits de son visage se sont durcis. Il s’apaise et reprend. “Quand j’entends dire que les évêques parlent de dédommager les victimes de 3000 ou 5000 €, c’est une honte. Ils doivent leur donner plus ! Évidemment, l’argent ne réparera pas tout le mal causé, mais en signe de bienveillance, de justice, il faut que l’Église fasse un geste très marquant. Et elle a bien assez de pognon pour ça !”.

“Il y a beaucoup de perversion chez les prêtres. Certains pensent être dans le droit chemin et s’autorisent des attitudes, des gestes abominables. Je suis pour qu’on foute un grand coup de pied dans le clergé, dans ces soi-disant prêtres qui n’en sont pas”, conclut-il, rebelle. L’horloge affiche 17h50. L’octogénaire quitte son fauteuil, se dirige vers l’entrée et enfile un manteau. Il doit dire la messe aux rares fidèles qui ont conservé leurs habitudes en dépit de la situation sanitaire. Dehors, il pleut. Un courant d’air froid caresse son visage. Avant de disparaître dans la pénombre de la rue de l’Évêché, il se retourne et confesse : « J’ai peur que l’Église s’enlise. C’est pourtant si simple, il suffit d’aimer ».

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]